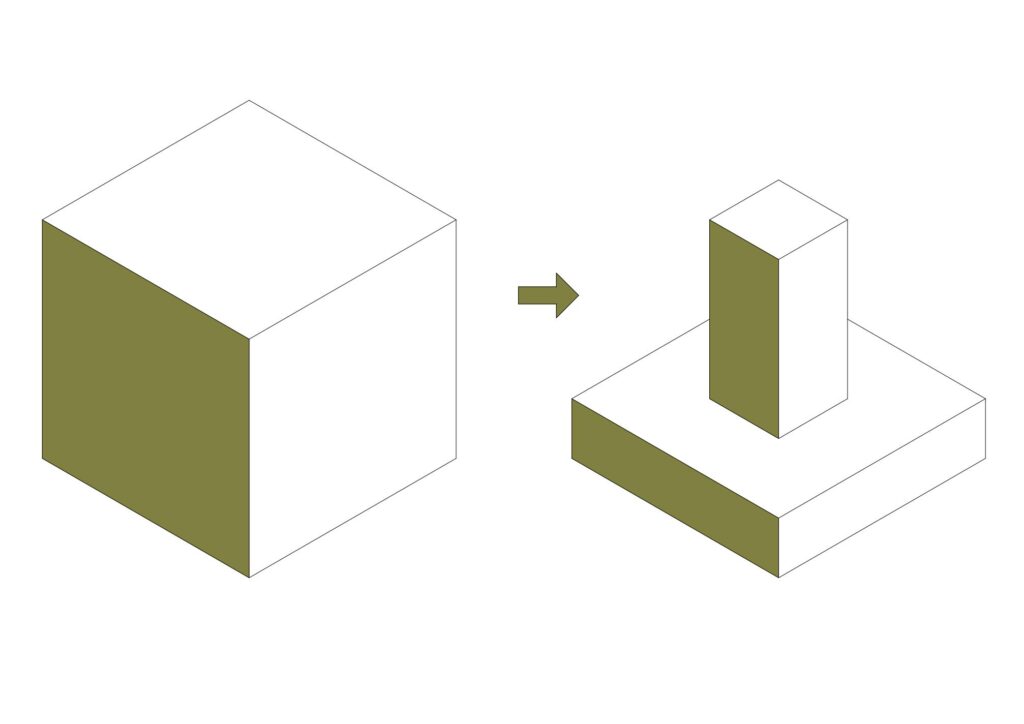

基礎とかまど

山之内裕一・山之内建築研究所

先日、北海道のコンクリートブロック住宅の設計者兼研究者の一員として、日本建築学会北海道支部研究発表会に参加した。そこで出会った「地域性と場所性」というテーマが気になった。そもそも科学的研究とは自らが経験できる真実を研究対象とすることだという。つまり、科学的アプローチをとるならば、誰でもどこでも「地域性と場所性」に向き合うことになる。

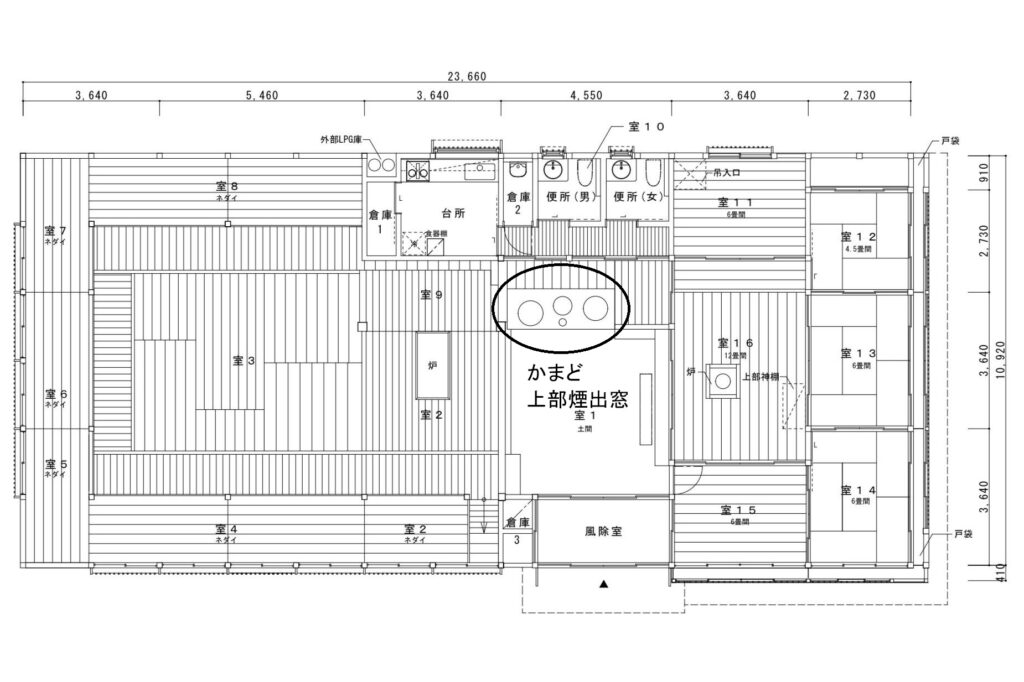

15年前、北海道の春ニシン漁のための漁家住宅、いわゆるニシン番屋を改修する機会があった。明治後期の建築で築後100年を超えていた。老朽化のため地面に近い部分の木材は腐朽しており土台を入れ替え、柱は根継ぎした。地中の基礎部分は軟石造独立基礎であり、砂質地盤に固定されていた。建築材料としての軟石は、当時の木骨石造倉庫などで使われた地域素材なのだが、私が驚いたのは底盤と束を一体型に切り出した加工部分。ここまでやるかと思うほどで、当時の職人技と執念を見事に今に伝えている。軟石造独立基礎は、まるで船のイカリのようにこの場所に根付いていた。番屋の平面構成は、大きく2分されている。船主や船頭の生活空間と、漁夫たちの生活空間とが玄関土間を介して分けられている。玄関土間の奥には台所がある。そして台所手前には軟石造の大きなかまどがある。かまどは炊事場なのだが、まだ寒い北国の春の有効な暖房手段でもあった。建物自体に特別な防寒対策は見受けられないものの、窓には当時高級品であった半紙版板ガラスが用いられ、すき間風を防ぐ役割を担っていた。 ニシン番屋のかまどから立ち上った煙は、春の雪を載せた屋根上の煙出し窓から排出され地域の風景を作っていた。この風景こそが北海道の日本海沿岸に見られる典型的な漁場建築の一例でありこの地の「地域性と場所性」を物語る。そして時代を越えて私たちは共感する。ニシン番屋改修の経験を思い出しながら、地域性とは境界を越えて広がるもの、場所性とは重力の場に渦巻くものなのだろうと考えている。

番屋正面全景・屋根に煙出窓

軟石切り出し基礎

平面図

かまどから玄関土間を見る

【建築データ】

建築名称:小樽祝津茨木家中出張番屋(おたるしゅくつ・いばらきけ・なかでばりばんや)

建物住所:北海道小樽市祝津3丁目165番地

原設計・施工・建設年:不詳(推定、大工棟梁・山田留三、明治後期)

改修設計:山之内裕一(山之内建築研究所)

調査・復原監修:駒木定正(北海道職業能力開発大学校)

改修施工:株式会社 山谷建築店

改修工期:2009年12月~2010年6月

構造・規模:木造平屋、279.33㎡

主要仕上:(屋根)ガルバリウム鋼板落雪防止屋根工法

(外壁)北海道産カラマツ下見板張

第19回小樽市都市景観賞(2011年)

撮影:安達治